1905电影网专稿 16年前,一款由像素方块构建的沙盒游戏《我的世界》横空出世,以“自由创造”为核心风靡全球,累计销量突破3亿份,成为游戏史上的现象级IP。

16年后,真人改编电影《我的世界大电影》上映,却让资深玩家直呼落差巨大,用最具创造力的IP,拍了一部毫无创造力的电影。

本期《今日影评》邀请到了北京大学博士生、资深游戏玩家耿游子民,一起来聊一聊电影《我的世界》。

创造力”崩塌,从自由沙盒到流水线任务

作为累计游玩超千个小时的硬核玩家,耿游子民对《我的世界》的热爱源于其“去中心化”的无限可能:生存冒险、自动化机械、建筑艺术……玩家在方块世界中书写自己的故事。

然而电影却将这一内核彻底扁平化,创造力成了口号,只剩机械的“班味”,让耿游子民直言:“若游戏的快乐值是10分,电影最多只有3.5分。”

主角团被强行赋予“收集水晶”的线性任务,像极了打工人的日常打卡。观众被迫旁观一群角色机械执行指令,既无探索乐趣,也缺乏情感共鸣。“人生最无聊的事,就是看别人上班式玩游戏。”子民尖锐比喻。

反观《头号玩家》,任务虽固定,但寻宝过程充满游戏文化的致敬与解谜乐趣,而《我的世界大电影》的任务逻辑,却暴露了主创对原作精神的误读。

为何电影观感缺少“创造”力?

在耿游子民看来“整个电影只有制造,没有创造”,从美学上、叙事上、文化传达上几个层面电影都没有做到所谓的创造,接下来将对电影从这几方面一一展开分析解读。

美学妥协:“体素”混搭“真实感”

作为全球首个以“体素”(立体像素)美学定义风格的游戏,《我的世界》的方块世界本可成为电影视觉创新的突破口。但影片选择了一条保守之路,方块生物被赋予真实毛发质感,场景在像素风与写实感间反复横跳。

子民评价:“唯一及格的是美学营造。”电影用皮卡丘式的“真实化”降低非玩家观众的观影门槛,却一定程度消解了原作极简主义的独特魅力。

叙事困局:NPC比主角更有“人味”

影片最讽刺的亮点,竟是一个“出逃”的NPC(非玩家角色)。村民笨拙闯入现实世界,从沉默到开口说话,打破规则的反差萌让人眼前一亮。相比之下,主角团却如工具人般扁平,明明是现实中的怪咖,进了游戏却只想打卡下班。

耿游子民提出大胆设想:“若让游戏角色穿越到现实,或许更能体现《我的世界》的颠覆性。”然而编剧选择的安全牌,让故事沦为俗套的“英雄之旅”,连主角动机都模糊不清

“一个被排挤的少年进入自由世界,却毫无探索欲,只想赶紧回家?”这种逻辑断裂,暴露了剧本与游戏文化的割裂。

文化错位:30年前的“独狼”思维,拍不出Z世代的“绳索”游戏

电影对游戏文化的理解更显陈旧。杰森·莫玛饰演的街机厅老板,代表着“必须赢一次”的复古玩家心态;而Z世代主角却仍在演绎“孤胆英雄”式叙事——这与当代游戏强调的社交联结背道而驰。

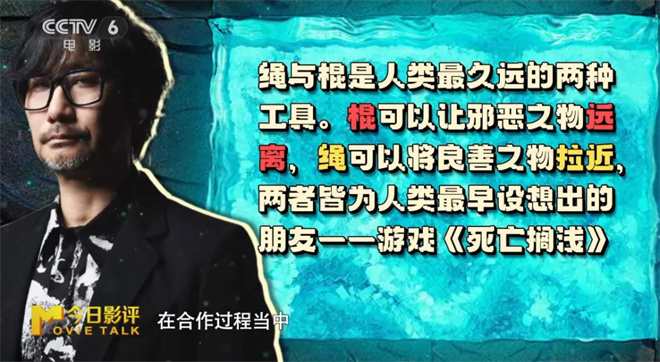

“《我的世界》是绳索,不是棍棒。”耿游子民引用小岛秀夫的比喻,它不应鼓励对抗,而是通过合作创造价值。然而电影仍停留在“打怪升级”的单一维度,完全忽视沙盒游戏“连接与共创”的内核。

当全球玩家在游戏中复刻故宫、建成量子计算机,《我的世界大电影》却将创造力缩水为“收集水晶救村庄”,这种错位堪称时代倒车。

游戏改编电影,需要真正的“玩家之心”

《我的世界大电影》的溃败,本质是主创对原作的“傲慢误读”。当游戏提供无限可能的画布,电影却交出一份填色练习册。

耿游子民感叹:如果连村民NPC都能突破规则,为何编剧不敢?或许只有当真正热爱游戏、理解“创造即自由”的团队接手,才能让方块世界在大银幕上绽放应有的光芒。

“这不是《我的世界》,只是一部挂着IP的流水线产品。”这句评价,足以让所有游戏改编创作者警醒。

[1905电影网]独家原创稿件,未经授权不得转载,违者将追究其相关法律责任

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户

零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户